RODRIGO FONSECA

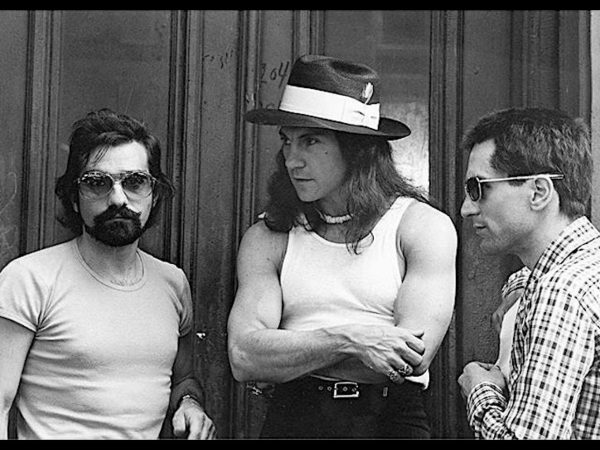

Prestes a voltar às telas em “Fátima”, do diretor romano Marco Pontecorvo, sobre a aparição de Nossa Senhora em Portugal, em 1917, o nova-iorquino Harvey Keitel tem um bate-papo agendado com a cinefilia marroquina e uma polpuda ala da crítica internacional na segunda, como convidado de honra do 18º Festival de Marrakech, inaugurado na sexta. Ele vem para acompanhar a projeção de gala de “O Irlandês” (“The Irishman”), de seu bom companheiro Martin Scorsese, no evento, em paralelo à disputa pelo troféu Estrela de Ouro. Coube ao ator de 80 anos encarar o mafioso Angelo Bruno no longa-metragem de 202 minutos que já está na grade da Netflix.

“Existiu nos anos 1960 e 70 um desejo de colocar nossa própria História, nossa identidade… a identidade e a História da América, com todas as contradições nas telas. E esse sonho lá de trás ainda nos move”, disse Keitel em Cannes, quando exibiu “Juventude”, em 2015, e falou de seu histórico com Scorsese.

Variações da vertente mais sociológica da contracultura, os filmes de Scorsese muitas vezes se banham nas águas da penitência católica, em uma conexão com o passado cristão de ítalo-americano do cineasta nova-iorquino, que pairou sobre a lírica folk, no primeiro decênio de sucesso de sua carreira, ao buscar na poética de Kris Kristofferson uma tradução de si mesmo. Há uma música, falada – e não cantada – no início de “Taxi Driver” (Palma de Ouro de 1976), que diz: “He’s a prophet, he’s a pusher/ He’s a pilgrim and a preacher, and a problem when he’s stoned/ He’s a walkin’ contradiction, partly truth and partly fiction”. Se fosse necessária uma definição quase metafórica para o melancólico drama “O irlandês” (“The Irishman”), novo filme (ou melhor, novo filme de máfia) do diretor, essa estrofe da canção “The Pilgrim, Chapter 33” seria a escolha precisa. Nada é mais antitético do que Frank Sheeran, caminhoneiro, ex-militar e matador que devolve a Robert De Niro uma grandeza e uma vontade de potência que pareciam há muito perdidas em sua forma de atuar. Ao mesmo tempo em que é a retidão em pessoa, o “homem que pintava casas” – como ele é definido entre os mafiosos e magnatas do sindicalismo para quem empresta seu gatilho –, Frank põe sua trilha trágica em dúvida diante do fardo de ter que eliminar um amigo e patrão. É calado em casa, mas é doce e atento à criação de suas filhas. Respeita o espaço que o tabaco ocupa na vida de sua mulher, ainda que saiba de seus malefícios. É caninamente leal, mas late quando o chefe desrespeita sua posição de servo. E é, como o personagem dos versos do (há muito) sumido Kristofferson, um profeta… o profeta de sua própria sina e da moira de um mundo de imigrantes europeus que, entre guerras, encontraram na América o Eldorado que o Velho Mundo derreteu na alquimia do ódio. Eldorado que Angelo Bruno parece evocar, em seu falar rouco.

Desde “Kundun” (1997), Scorsese não se arriscava a fazer algo tão político, tendo um “herói” tão épico quanto o buda ditoso que mata em nome do sindicalismo e dos mandamentos da máfia, em sua Omertà. Mas há muito debate político em “O irlandês”, quase tanto quanto no cinemão político à italiana de Francesco Rosi (“O bandido Giuliano”) e Elio Petri (“Condenado pela máfia”), porém não com a mesma intensidade que há melancolia. É quase um filme de adeus, um filme silencioso, com planos longos sem qualquer ruído que não a respiração do velho Sheeran/De Niro. É um filme de balanço… dos EUA, de um mundo de resistências (pelas vias da brutalidade e do compadrio do submundo) e do próprio Scorsese. Afinal, não é mais um Scorsese para as salas de cinema: é um Scorsese para streaming. Embora tenha tido berço em festivais, como os de Nova York e de Londres, essa produção cheia de efeitos visuais bem aparados (para rejuvenescer seus astros) é uma iguaria para o cardápio da Netflix, é algo a ser sorvido no menu do computador ou do celular. É um filme de passagem, para um novo media. Daí, a revisão do passado. Daí os enterros. Daí a sintética participação de figuras que não são mais do que balizas do poder paralelo, como é o papel de Keitel, como Angelo Bruno.

Tendo por base o romance-reportagem de Charles Brandt, adaptado por Steven Zaillian (de “A qualquer preço”), sobre o sumiço do líder sindical Jimmy Hoffa, “O irlandês” evoca a linhagem dos samurais taciturnos de Kurosawa, incluindo o bufão Yojimbo, na construção da figura de Sheeran. É através de seu bushidô (código de honra) que realizamos um estudo dos Estados Unidos para entender como a contravenção foi institucionalizada e, pior ainda, burocratizada. Hoffa, construído a partir das tripas de Al Pacino, é um sintagma dessa burocracia, um tigre de papel que simboliza a revolução cultural (mas nunca moral) de uma pátria que avança sem dar um basta na criminalidade. Em conexão com a lírica religiosa essencial ao realizador, a mesma ligada a Kristofferson, “Solidariedade” é a palavra mais repetida na longa-metragem, gritada por Pacino não apenas em um esforço de clamar a união de mulheres, de homens… enfim, dos americanos, mas num empenho populista de disfarçar a erosão da ética, aquela que sustenta pátrias e alimenta sonhos. O único sonho em “O irlandês” é a do bolso cheio e do copo sempre regado a uísque. O sonho que ficou não é o da construção de um projeto de futuro (ou projeto de país) e sim o do “pão nosso de cada dia”, conquistado a sangue derramado. O sangue que “pinta casas”.

A exibição de “O irlandês”, em Marrakech vai ser nesta segunda, às 19h. Este ano, o júri do festival contará com o diretor Kleber Mendonça Filho e com as diretoras Rebecca Zlotowski (francesa) e Andrea Arnold (inglesa); a atriz franco-italiana Chiara Mastroianni; o ator sueco Mikael Persbrandt; o escritor e diretor afegão Atiq Rahimi; o realizador australiano David Michôd; e o cineasta marroquino Ali Essafi. Em competição estão: “Dente de leite” (“Babyteeth”, Austrália), de Shannon Murphy; “Bombay Rose” (Índia), de Gitanjali Rao; “A febre” (Brasil), de Maya Da-Rin; “Last visit” (Arábia Saudita), de Abdulmohsen Aldhabaan; “Lynn + Lucy” (Reino Unido), de Fyzal Boulifa; “Mamonga” (Sérvia, Bósnia Herzegovina, Montenegro), de Stefan Malesevic; “Mickey and the Bear” (EUA), de Annabelle Attanasio; “Mosaic Portrait” (China), de Zhai Yixiang; “Nafi’s father” (Senegal), de Mamadou Dia; “Scattered night” (Coreia do Sul), de Lee Joh-young; “Sole” (Itália, Polônia), de Carlo Sironi); “Tlamess” (Tunísia), de Ala Eddine Slim; “The unknown saint” (Marrocos), de Alaa Eddine Aljem; e “Tantas almas” (Colômbia, Brasil), de Nicolás Rincón Gille.