Rodrigo Fonseca

Tem “Jason Bourne” na Tela Quente desta segunda-feira, 27 de maio: passa às 22h15, depois de “A dona do pedaço”, a nova novela das 21h. A partir dele, é possível rediscutir a saúde do cinema de ação, que anda numa fase de bonança, a julgar pelo fenômeno que “John Wick 3: Parabellum” tornou-se mundo afora e pela homenagem de Cannes a Sylvester Stallone.

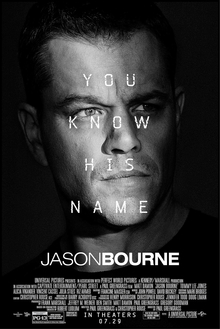

Patrulhado à exaustão pelo politicamente correto, por ser um herdeiro do ethos do faroeste e da brutalidade da ficção policial, o cinema de ação viveu, desde a fundação da indústria audiovisual, sopros esparsos de renovação – na narrativa e na linguagem – que impuseram respeito frente aos outros gêneros e até influenciaram as cartilhas do storytelling. Assumindo-se que os dois primeiros marcos estéticos do filão são filmes hoje com 48 anos cada, ambos feitos em 1971 – “Operação França”, de William Friedkin, e “Perseguidor Implacável”, de Don Siegel -, é curta a trajetória de evolução deste que é o mais cinemático dos canteiros da dramaturgia, tendo picos de transcendência muito pontuais. Uma lista rápida de filmes de ação renovadores traria as pérolas “Desejo de Matar” (1974), “Rambo II – A Missão” (1985), “Máquina Mortífera” (1987), “Duro de Matar” (1988), “Caçadores de Emoção” (1991), “Passageiro 57” (1992), “Na Linha de Fogo” (1993), “Velocidade Máxima” (1994), “True Lies” (1994 ), “Fogo Contra Fogo” (1995), “Broken Arrow – A Última Ameaça” (1996), “A Outra Face” (1997), “Velozes & Furiosos” (2001), “Drive” (2011), “Os Mercenários 2” (2012) e a obra-prima “Mad Max: Estrada da Fúria”, de 2015. Lá nos anos 2000, o quinhão de tempo que se estabelece entre 2002 e 2007 foi movimentado por uma trilogia que conseguiu emular elementos de 007 e Rambo, com um toque documental característico das coberturas da CNN: a série “Jason Bourne”, com Matt Damon, derivado da literatura de espionagem. Já com fios grisalhos nos cabelos e rusgas no rosto que um dia incandesceu às telas no drama “O Gênio Indomável” (1997), Damon voltou ao papel, nove anos depois de sua última contribuição ao personagem, no quinto e mais sofisticado dos tomos da saga do superagente sem memória, sedento de verdade e de vingança.

Trata-se de um filme de antologia, ou seja, ele é um pedaço de uma épica, um quadrante de um coletivo de filmes que precisam (e merecem) ser vistos ou revistos antes da fruição deste episódio 4, totalmente imbuído da força autoral de seu realizador, Paul Greengrass. Vê-lo sem qualquer intimidade com os anteriores pode diluir sua força vital, diminuindo a grandiosidade trágica da cruzada de Bourne em torno de si mesmo.

Logo no início desta superprodução de US$ 120 milhões, ele é contatado por sua antiga paixão Nicky (Julia Stiles) e arranca dela a verdade de que o projeto para a “confecção” de um exército de espiões imbatíveis (como ele) tem a ver com seu pai, Richard Webb (o sumido Gregg Henry, de “Dublê de Corpo”), assassinado por um matador desconhecido. Com isso, a memória de Bourne volta a ter lampejos e ele parte pra cima de um dos chefões da Inteligência nos EUA e ex-amigo de Richard, o diretor Robert Dewey (Tommy Lee Jones, numa atuação de doer na alma). Dewey ativa um operativo com permissão para matar a fim de se livrar de Bourne: Asset (Vincent Cassel, igualmente iluminado). Mas nada disso vai deter o herói.

Com inteligência, Greengrass (corroteirista com Christopher Rouse) monta um jogo de gato e rato levando consigo estratégias hiperrealistas que depurou filmando “Capitão Phillips” (2013). O timbre documental dos dois episódios Bourne que rodou antes estão lá, só que mais bem lapidadas, imprimindo tensão em fervura máxima sobretudo na sequência (antológica) de uma perseguição motorizada em Las Vegas. Mas, astuto, ele vai além da parte física da caçada, aliás, vai além do próprio Bourne, para, com base em teorias da conspiração, fazer uma radiografia da política de segurança dos EUA. Uma política talhada para a Era Trump, com diretores monolíticos mexendo as engrenagens da CIA a partir de atos ilícitos. Para adentrar neste universo corrupto, que Lee Jones encarna magistralmente, o diretor edifica uma figura feminina que a franquia nunca teve antes: a agente Heather, vivida pela fenomenal atriz sueca Alicia Vikander, de Ex-Machina (2015). Heather é uma figura ambígua, cujos interesses nunca ficam claros. As cenas entre ela e Damon são um duelo de atuação delicioso, capaz de alimentar a mítica de um herói nascido na prosa literária.

Entre os 27 romances produzidos pelo nova-iorquino Robert Ludlum (1927-2001) com foco em teorias da conspiração, um livro de 1980, “The Bourne Identity”, serviria como semente para fazer germinar uma das mais férteis franquias da espionagem na cultura pop, contaminando cinema e literatura com a amnésia de um virtuoso nas artes de matar em busca de entender quem é. Esse sujeito se chama Jason Bourne, militar que passou por um programa de fabricação de soldados superdotados a partir da prática de apagar subjetividades e substituí-las por um instinto assassino e uma disposição para brigar e atirar para além dos padrões humanos do verbo. Mas algo sai errado nesse projeto de manufatura de superagentes e alguém tenta descartar Bourne. É quando ele resolve dar o troco. E sua jornada vingadora dura 12 livros, dos quais os três primeiros foram redigidos por Ludlum e, os demais, por Eric Van Lustbader.

Em 1988, no auge do prestígio popular de Richard Chamberlain por conta de projetos televisivos como “Shogun” (1980) e “Pássaros Feridos” (1983), o ator foi chamado para viver Bourne em uma minissérie da ABC, produzida pelos estúdios Warner, com Roger Young como diretor. A boa repercussão de produtos ligados a temas de espionagem em plena Guerra Fria garantiu ao produto uma audiência satisfatória, mas aquém do que Chamberlain alcançara antes.

Foi no início dos anos 2000, quando Hollywood buscava veículos para explorar o talento e o carisma de Matt Damon, que Bourne surgiu como uma aposta. A nova versão de Identidade Bourne, com o eterno Gênio Indomável no papel central, e direção de Doug Liman, repaginou a cartilha da ação a partir de bases narrativas mais adequadas às novíssimas gerações. Mas foi com a chegada de Paul Greengrass, em “A Supremacia Bourne”, de 2004, que o herói e o próprio conceito de ação como gênero ganharam mais e melhores contornos. Laureado no Festival de Berlim com o Urso de Ouro por “Domingo Sangrento” (2002), Greengrass resolveu aplicar em um thriller os conceitos experimentais narrativos que alcançou no drama épico ao misturar recursos de filmagem típicos do cinema documental à ficção. O resultado foi uma espécie de “reality show versão 007”, no qual o hiperrealismo inerente ao documentário rendia cenas de violência mais vívidas e velozes. Um cult se fez, alimentado por um faturamento astronômico. Juntos, os três Bourne com Damon renderam US$ 944 milhões.

Em 2012, Hollywood arriscou retomar a série com o insosso “O Legado Bourne”, explorando as habilidades dramáticas de Jeremy Renner. Mas a empatia deste com as plateias não é a mesma de Damon e a direção de Tony Gilroy desapontou. Resultado: um fiasco de público e crítico. A sequela: deste fracasso veio a necessidade de buscar Damon de volta. Dedos se cruzam em torcida pelo novo filme, que se desenha na tela com a potência da fotografia de Barry Acroyd (de “Guerra ao Terror”) e a musicalidade de Moby na trilha sonora, em “Extreme Ways”.

No Brasil, Marcus Jardym dublou Damon e Júlio Chaves, Lee Jones. Alicia foi dublada por Mariana Torres.