RODRIGO FONSECA

No trânsito para o Manaíra Shopping, o centro nervoso das exibições do Fest Aruanda, na Paraíba, a cinefilia concentrada em João Pessoa, para prestigiar o evento estruturado há 18 primaveras pelo crítico e professor da UFPB Lúcio Villar, saliva à espera do novo longa de Beto Brant, cineasta paulista responsável por imagens que revolucionário a forma de narrar em nosso audiovisual durante a Retomada. Nesta segunda, às 15h, o evento paraibano exibe seu iluminista “A Planta”, um .doc. A produção entra fora de concurso na programação, uma vez que ele ocupa o posto de júri, ao lado da atriz Soia Lira e do também realizador Rafael Conde. A presença de qualquer gesto estético de um diretor com uma obra que conta com “Dov’è Meneghetti” (1988), “Os Matadores” (1997) e “Cão Sem Dono” (2007) valoriza todo e qualquer festival que se arvore a adentrar pela floresta de signos semeada por Brant de “Aurora” (1987) até hoje.

Editado com elegância por Manga Campion, “A Planta” é um filme de respiro, e de coragem. Na narrativa, somos bombardeados – com delicadeza – por uma série de depoimentos de múltiplos personagens, de diferentes perspectivas, todas orbitando o fato de que a cannabis medicinal está aliviando os sintomas de doenças e trazendo uma melhor qualidade de vida. A partir desse caleidoscópio, a narrativa do filme demonstra a influência da planta na vida de pacientes e familiares. Ilustra ainda transformações no atendimento médico e na pesquisa científica. Com essa obra, o diretor Beto Brant agora mostra o debate em torno do assunto no Brasil, pois ele já havia abordado essa discussão no Uruguai, com o documentário “La Planta” (2020), projetado na Mostra de SP.

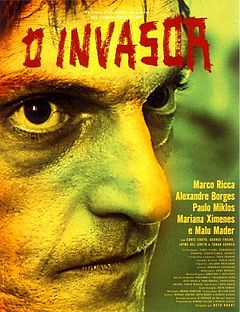

Mas é impossível ver Brant sem pensar em “O Invasor”. É um longa ganhador de 29 prêmios do qual o Brasil não se recuperou. Que bom! É possível assisti-lo via aluguel no YouTube.

Quando se contabilizam, na história do cinema brasileiro, os tipos que se cristalizaram no imaginário popular, a porção rural de nossa cinematografia ganha de lavada dos filmes urbanos, à força de tipos como Jeca Tatu e Pedro Malazartes (ambos de Mazzaropi) ou o Augusto Matraga de Leonardo Villar. Mas a cinematografia nacional urbana, que tem uma Geni (de “Toda nudez será castigada”) aqui e um Pixote acolá, ganhou um reforço bem-vindo com a chegada de Anísio, o homem mau de “O Invasor”. Seu jeitão caricato, seu olhar aquilino, faz lembrar os velhos vilões que davam dor de cabeça ao detetive Dick Tracy, nas tiras produzidas por Chester Gould. Perto dele, Flattop, Pruneface e qualquer outro bandidão das HQs de Tracy parecem menos assustadores do que um bebê de colo. Mas se a conversa entrar quadrinhos adentro, há outra alusão mais interessante a ser feita com o personagem vivido por Paulo Miklos. Há uma célebre seqüência na minissérie gráfica “O Cavaleiro das Trevas” (“Batman: The Dark Knight”, 1986) em que o Homem-Morcego, já sessentão, estressado e cheio de ódio, sai no braço com o Super-Homem, amparado por uma armadura. No meio da luta, aproveitando-se do fato de o Homem de Aço ter sido atingido por uma flecha de Kryptonita, Batman agarra a garganta de seu (outrora) colega de vigilantismo e a aperta. De repente, o defensor de Gotham City começa a sofrer um colapso cardíaco, um infarto. Mas nem morrendo ele desiste de apertar o pescoço do último filho de Kripton. Sua justificativa: “Eu quero que todo o mundo saiba que eu fui o único homem que derrotou você”, diz Batman, instantes antes de seu batimento cardíaco cessar. É mais ou menos essa a relação de Anísio com a classe média do longa de Beto Brant. É a mão na garganta que agoniza, até a margem do colapso. O colapso social brasileiro. A partir de uma sólida armação narrativa ofertada pelo roteiro de Marçal Aquino, um dos maiores escritores do país, Brant confirmou, em seu terceiro longa-metragem, toda a expectativa que se formou ao redor de seu nome no fim dos anos 1990, quando seu trabalho de estreia, o já citado “Os Matadores”, começou a rodar os principais festivais brasileiros. Mais do que a mobilização que criou em torno da possibilidade de se contextualizar sociologicamente a relação entre exclusão e violência, seu “O Invasor” conseguiu um feito raro: imortalizou um personagem. Anísio é um tipo que sintetiza o desgoverno da balança ética nacional.

Encarnado por um soturno Paulo Miklos, Anísio, um matador de alugel, vive dias de monarca quando resolve chantagear seus contratantes. Frequenta os apartamentos mais ricos. Curte as baladas paulistanas com a filha riquinha de sua vítima. Come, bebe, fuma, toma ácido, transa… enfim, goza. Goza todos os prazeres de uma monarquia fugaz, cujo prazo de validade ele, escolado nas ruas, sabe ser curto. Rei morto, rei posto. É a lei da sobrevivência das espécies no poder, e os assassinos empreiteiros não estão livres dessa. Nem o espectador, que é obrigado a conviver com a hipótese de que há um alien da periferia, um oitavo passageiro feroz, na navilouca chamada classe média. O magma do filme reside exatamente na transcendência de sua condição de conto moral.

Editado com nevralgia, “O Invasor” aborda o despreparo das camadas sociais que enriqueceram avessas às contradições dos que pegam ônibus lotado, metrô abarrotado, esquivam-se de balas perdidas no caminho de casa e suam a camisa para arcar com o pão, o aluguel, a conta de luz e o que mais houver de obrigação legal a ser quitada. “O Invasor” dá um arrocho na classe média a partir de um maquiavélico engenho discursivo, a partir do qual a plateia se deixa seduzir por um Nosferatu de comunidade, até perceber que as presas mais afiadas e sedentas de sangue não estão na boca do vampiro, e, sim, sob os lábios temerosos do próprio público.

Quando cria uma relação especular, mediada pela consciência pesada, o filme de Beto Brant já deixou seus interlocutores, do lado de lá da tela grande, reféns da surpresa. Como devem ser as melhores tramas de mistério. Sem a necessidade de filmar um tiro sendo disparado, Brant conseguiu realizar um ensaio sobre a genealogia da moral no qual o crime e a sociedade se relacionam revezando-se nos papéis de cordeiro e de ave de rapina: a medida de um é a medida do outro. A epiléptica fotografia de Toca Seabra ajuda a compor esse tratado sobre a razão cínica que leva dois empresários – Ivan (Marco Ricca) e Giba (Alexandre Borges) – a apertarem a mão de Anísio, em um acordo mefistofélico, cujo preço nem a alma de Fausto seria capaz de compensar. O custo do acordo de morte assinado entre os construtores que encomendam o assassinato de seu sócio será pago pelo Fest Aruanda, por você, por mim, por todos nós. Pelo menos até quando a mão de Anísio estiver esganando a classe média, muda demais em sua polifonia de prantos, para clamar por socorro.

Nesta sexta-feira, o Fest Aruanda exibiu os dois primeiros longas de sua competição oficial: o tenso “Citrotoxic”, de Julia Zakia, sobre as sequelas de venenos agrícolas na vida de um Brasil poluído, e o delicioso painel de época “Saudosa Maloca”, de Pedro Serrano. Zakia arranca um desempenho acachapante da atriz Bianca Joy Porte no papel de uma comissária de bordo que leva a filha para uma breve temporada no campo, onde estranhas atitudes de um trabalhador rural, que espalha agrotóxico nas plantações, vão abalar sua paz – e a nossa. A montagem dá (muita) taquicardia. Já Serrano cria um conto divertidíssimo (apesar de seus momentos tristes) sobre a gentrificação de São Paulo a partir das aventuras do compositor e cantor Adoniran Barbosa (1910-1982), vivido por um Miklos em estado de graça. Igualmente encantadora é a atuação do duo formado por Gustavo Machado e Gero Camilo.

Vai ter Fest Aruanda até o dia 6, quando Brant e seus companheiros anunciam os ganhadores.