Rodrigo Fonseca

Tem “Shazam!” por todo lado nas gibiterias e nas lojas de brinquedos, além das confecções de camisetas nerd, de carona no sucesso do mais recente blockbuster da grife Warner Bros., que custou US$ 100 milhões e faturou US$ 193 milhões em sete dias em cartaz. Criado à imagem e semelhança do ator Fred MacMurray (de “Pacto de sangue”) em 1939, num esforço editorial da Fawcett Comics em buscar um rival comercial para o sucesso de vendas do Super-Homem, o Capitão Marvel, ou Shazam, cria dos quadrinistas CC Parker e Bill Peck, volta aos cinemas em um filme capaz de surpreender a plateia em múltiplos aspectos, começando pela precisão de seu roteiro. Prolífico curta-metragista respeitado nos longas-metragens por um par de filmes de terror (“Quando as luzes se apagam” e “Annabelle 2: A Criação do Mal”), o diretor David F. Sandberg encontra no vetusto super-herói da década de 1940 um caminho de equilíbrio entre aventura, humor e drama familiar que a DC Comics vinha buscando desde o fim da franquia “Batman”, de Christopher Nolan, em 2012. Nolan criou uma trilogia imbatível, em termos éticos e estéticos, mas, depois dela, o selo editorial por trás do Homem-Morcego quis um caminho mais popular, menos sombrio (leia-se adulto), e buscou proximidade com a linha narrativa do Marvel Studios – maior máquina de dinheiro do cinema contemporâneo. No esforço de bater de frente com a rival, a DC, ligada à Warner Bros., saiu na frente na questão do empoderamento feminino, ao lançar “Mulher-Maravilha”, de Patty Jenkins, em 2017, e foi por trilhas do romantismo clássico com o brilhante “Aquaman”, de James Wan. Mas nada que o estúdio fez até aqui, nessa corrida pelo gosto do público, alcança a excelência de “Shazam!” em dramaturgia e na forma, graças à fotografia do belga Maxime Alexandre (de “A freira”).

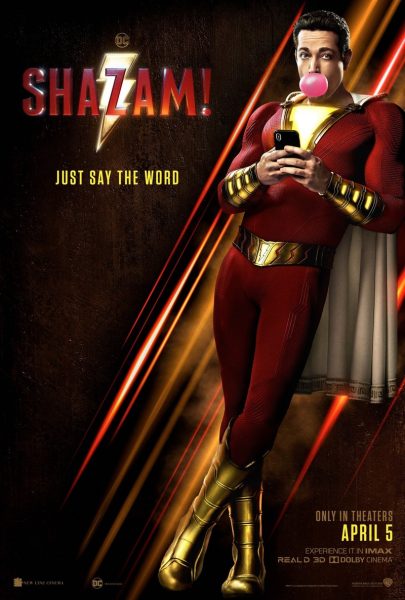

Sua luz ressalta o colorido de figurinos e cenários dando a eles um traço similar ao das HQs dos quadrinistas que resgataram e repaginaram Shazam nos anos 1990 e 2000, como Jerry Ordway e Gary Frank. Essa alusão, que cria um amálgama plástico com a linguagem dos quadrinhos, dá a Sandberg potência formal o suficiente para dialogar com cartilhas dos filmes pop de aventura e comédia fantástica dos anos 1980, apogeu de ambos os gêneros. Há uma explícita menção ao (hoje cult) “Quero ser grande” (1988), de Penny Marshall, na curva dramática do menino Billy Batson, que se transforma num Maciste com poderes de relâmpago (e outros dons). À caça do paradeiro da mãe, de quem se perdeu ainda bem guri, Billy (Asher Angel) se torna o escolhido de um feiticeiro milenar que preserva o equilíbrio entre as forças do Bem e os Sete Pecados Capitais. Estes ganharam liberdade ao serem acessados por um pesquisador cheio de cobiça, Thaddeus Sivana – ou, entre nós, brasileiros, Dr. Silvana -, vivido com um grau sombrio de vilania por Mark Strong, um sofisticado ator. Na trama, escrita com afinada adequação às redes sociais, Billy acaba ganhando habilidades super-humanas, como força extraordinária, voo e o dom de produzir raios e ganha silhueta de adulto, a do poço de carisma Zachary Levi, da série “Chuck” (2007-2012).

Essa transformação dá ao filme dois hemisférios. De um lado, vem a batalha de Shazam contra Silvana (que ganha um tom assustador, mais adequado aos novos tempos do que o perfil de cientista louco de seu passado nas HQs). Do outro, temos o rito de formação de um herói, pautado pelo riso, com um timbre que evoca o cinema de Sam Raimi, na franquia “Homem-Aranha”. Levi cresce a cada vez que divide a tela com Jack Dylan Grazer, o jovem Freddy, amigo (e futuro colega de lutas) do personagem. Generosa na dosagem de adrenalina, a direção de Sandberg encontra o limite preciso entre ação e comédia, sem jamais resvalar nos excessos de chanchada, como visto no desastroso “Thor: Ragnarok” (2017). É um filme sobre a dor de amadurecer, que ganha analgésicos se cercada de amizades, ou de esperanças… ou de magias – o trinômio deste filmaço. Nas cópias em versão brasileira, Leo Rabelo dublou Shazam e Hércules Franco dubla Silvana.