Rodrigo Fonseca

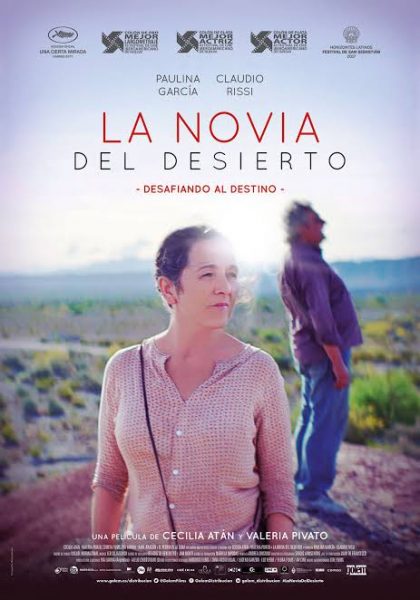

Aditivado por um encantamento atípico para o realismo crônico nas veias abertas da América Latina, o combustível que faz “A noiva do deserto” arrancar tela afora é sua habilidade de produzir instabilidade diante do que existe de corriqueiro na vida, com ênfase para os verbos “saber perder” e “saber esperar”. Graças a esse combustível, ele está hoje entre os indicados ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, na categoria de Melhor Filme Ibero-Americano. Sua forma de narrar nos evoca “Central do Brasil” (1998) em sua pele áspera, rachada. Claro que ter na dianteira de suas cenas uma atriz em fase apogeu profissional, como é o caso da chilena Paulina García (de “Gloria”), regula a potência de qualquer carburador. E é encantador ver como ela ilumina paisagens de galhos secos, pedras e pneus queimados ao encarnar a resignação como um viés poético. Mas existe algo de belo além dela, no quadro, sobretudo quadros construídos em plano-sequência, sem corte, para apreciar a geografia física com a mesma curiosidade que a geografia humana nos dá. Com passagem garantida pela TV a cabo, via Rede Telecine, o filme de estreia das cineastas argentinas Cecilia Atán e Valeria Pivato – revelado ao mundo no Festival de Cannes de 2017, onde foi cercado de elogios – funciona como um atalho de leveza na estrada tragicômica da desilusão dos que abriram mão do sonho.

Seu momento de maior beleza plástica e dramatúrgica se dá pela fresta da janela de uma bodega de beira de rodovia, de onde se vê um esboço de jantar romântico entre a faxineira Teresa (Paulina) e o mascate Gringo (Claudio Rissi, dono de uma voz rascante única, à la Paulo César Peréio). Na direção de arte e na fotografia, construídas a partir de uma geometria retangular de perfeita simetria, vemos copos, pratos, uma luz meio avermelhada, um tom de fossa e um bolero na vitrola. Mas o que existe de mais singular é um espelho. É o espelho que desvela intenções e fraquezas, de Gringo sobretudo… e do casal que ele almeja formar com a mulher sem lastro e sem sorrisos à sua frente.

Depois de anos refugiada em um trabalho em uma casa em Buenos Aires, Teresa, que deixou o filho no Chile e foi para a Argentina ganhar a vida, agora precisa dar uma guinada em sua rotina, uma vez que seus patrões venderam a cada onde ele fincou as raízes de sua invisibilidade. Sabemos disso por flashes que funcionam como respiros para o roteiro. Flashes de desdém entre classes sociais, parecidos com a mirada social do brasileiríssimo “Que horas ela é volta?” (2015) – afinal, a diferença classista é comum a todos nós, latinos. Não há muito mais a se saber sobre Teresa. Pelo menos ela não acredita que tem… pois não acredita em si como gente, não se vê como alguém digna de atenção. Mas ao cair nas ruas, Teresa, que um dia foi invisível, passa a ser vista. Gringo, a quem pede carona, é o primeiro a enxergá-la. Talvez por uma certeza: “Somos pedras no caminho”, diz ele.

Há um quiproquó como deflagrador da trama: Teresa perde sua mala no trailer do caixeiro viajante. Ali estão todos os resquícios de sua dignidade. Ela corre atrás dele para recuperar seus bens. Mas Gringo acredita ter deixado a mala em um dos postos de conveniência que abasteceu com suas quinquilharias. A saída: levá-la pelo caminho, até reaver a maleta. No trajeto: descobertas, trocas, papos e o tal espelho, que reflete a sombra pálida da desconexão entre os povos latinos e o desemparo (universal) dos que foram ensinados a viver com pouco.

Talentos de argentinos e chilenos se combinam na feitura do longa-metragem.

Sua grandeza está em explorar o querer em tempos de madureza, sem driblar a dor, sem ignorar os afetos que transbordam do acaso.