RODRIGO FONSECA

É dia de “Mulher-Maravilha 1984” na TV aberta brasileira. A “Tela Quente” desta segunda, agendada para 22h25, faz jus a seu histórico com superproduções (finas) de Hollywood e abre o horário nobre da Globo para a Princesa das Amazonas e sua intérprete, Gal Gadot. Tudo indica que a atriz vai perder o cargo na nova fase da DC Comics no audiovisual, repaginada por James Gunn, com direito a filme do Sargento Rock pilotado pelo italiano Luca Guadagnino. Que Gal possa ficar um pouco mais com o papel que a celebrizou e ampliou o séquito de fãs personagem criada nos quadrinhos em 1941 pelo psicólogo William Moulton Marston (1893-1947) pelo desenhista Harry G. Peter (1880-1958). No Brasil ela é (muito bem) dublada por Flávia Saddy em suas peripécias cinéfilas sob a direção de Patty Jenkins.

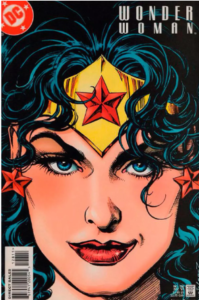

Em maio deste ano, a Mulher-Maravilha ganhou um reforço nas bancas graças ao empenho da Panini Comics em publicar um tijolaço de 640 páginas com a saga de reinvenção da vigilante escrita por George Pérez (1954-2022), quadrinista nova-iorquino de origem porto-riquenha que reciclou a super-heroína com sua mirada antissexista. Além de uma revista mensal onde aparece ao lado do Flash, MM ganhou ainda da Panini o especial de 200 páginas “Evolução”, no qual combate alienígenas, num jogo mortífero, idealizada por uma equipe de artistas que reúne Mike Hawthorne, Stefano Raffaele e Stephanie Phillips.

Quem quiser ser deliciar com essas iguarias gráficas deve, antes, mergulhar na sessão de “Wonder Woman 1984” hoje na Globo. Foi um dos títulos de maior destaque do primeiro ano da pandemia, 2020, que sofreu o impacto da covid-19 em suas plateias. Apesar disso, o Tempo refez a relevância da produção, que chega hoje ao canal de televisão de maior popularidade do país, com uma dublagem requintada.

Orçado em US$ 200 milhões, “Mulher-Maravilha 1984” sequer empatou os custos, ao faturar cerca de US$ 169 milhões. Apesar de ter frustrado os exibidores, o longa-metragem é uma finíssima alegoria política em sua reflexão sobre a gênese de figuras como Donald Trump: magnatas que encontram no exercício do Poder uma satisfação de sua libido de comando. Esse é o lugar simbólico ocupado pelo vilão Maxwell Lord, empresário que sempre se apresenta como uma estrela da TV e vai, minuto a minuto, depurando sua sordidez em prol de um projeto de controle, sem perder um quinhão de humanidade em sua relação com o filho. O vilão é encarnado com esplendor por Pedro Pascal, dublado aqui por Fernando Lopes.

Na trama, ambientada na década de 1980, Lord se apossa de um minério mágico, capaz de realizar as vontades alheias, roubando as forças e certas virtudes de quem atende, abrindo um desequilíbrio global que só Diana Prince (Gal Gadot, uma piscina olímpica de carisma) pode deter. Todo o tempo, Diana arrasta um fardo em relação ao conceito de “verdade”, em função de um erro que cometeu na infância, e Lord se põe diante dele como sendo alguém que traduz o oposto da veracidade, ao vender ilusões, ao apostar na mentira.

Há na direção de Patty – que também pilotou o “Wonder Woman” original, de 2017, e volta mais requintada agora, em sua depuração formal – um esforço de se abrir diferentes dimensões de caráter e afeto em todos os personagens. É um modo de fugir do maniqueísmo, numa marca autoralíssima da cineasta, ativa desde seu primeiro filme de sucesso: “Monster – Desejo Assassino” (2003). Mais do que construir uma instância alegórica a partir da realidade governamental dos EUA do trumpismo, Patty é feliz ainda numa revisão dos códigos da cartilha dos filmes de super-herói, numa explícita homenagem ao cult “Superman, O Filme” (1978), de Richard Donner, não apenas na trilha sonora de Hans Zimmer como nas sequências de Diana aprendendo a voar.

Vale destacar o divertido processo de reeducação de Steve Trevor (Chris Pine, em impecável atuação) desaparecido na I Guerra e resgatado em 1984, tendo que aprender como se vestir numa época em que pochete era moda.