RODRIGO FONSECA

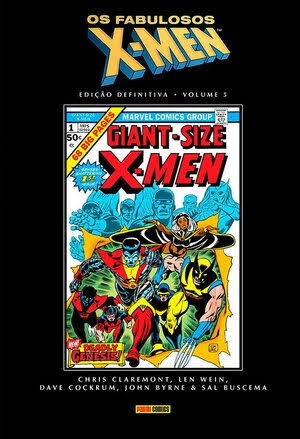

Tem “X-Men” neste sábado na TV aberta, muito bem dublado, às 14h10, na Globo, com direito a Isaac Bardavid, que nos deixou faz bem pouco, a emprestar o vozeirão ao australiano Hugh Jackman. Foi o longa-metragem que consagrou o astro e abriu a franquia X. Seu diretor, Bryan Singer, acabou por ser “cancelado”, em 2018, após uma série de tretas nos sets de “Bohemian Rhapsody”, a biopic do Queen. A principal trava a seu nome vem de seus (supostos) escândalos nos sets, o que não se fez notar quando rodou a primeira aventura dos pupilos do Professor Charles Xavier. Aliás, na sexta, a Panini Comics manda pras bancas uma das melhores HQs do personagem e seu acólitos: “A Saga da Fênix Negra”, de John Byrne e Chris Claremont.

Em terras brasileiras, o gibi mensal do povo X, muitas vezes zerado e reiniciado, está na edição n. 61. Fora isso, tem um especial dos Novos Mutantes chegando às vendas. O X está por todo lado, incluindo a frenética produção de “Deadpool 3”, que conta com Jackman em seu elenco.

Ilíada mutante, Ilíada de um tempo em crise com o conceito clássico de heroísmo, o longa-metragem que a Globo exibe hoje fez as vendas dos gibis “X” se multiplicarem. O filme é rebento do que poderia ser entendido como o legado nº 1 da cultura digital para a dramaturgia audiovisual: o conceito de meta-cinema. Filhos do Átomo, os discípulos de Charles Xavier, criados nas HQs por Stan Lee em 1963, tornaram-se cinema como Filhos da Geração DVD. A partir do final dos anos 1990, quando a tecnologia informática permitiu o advento das bolachinhas chamadas de Digital Versatile Disc, toda a memória fílmica produzida no mundo, até aquele momento, encontrou um escoamento (e um veio de preservação) biblioteconômico, que nos permitiu não apenas acesso a cópias, por exemplo, de uma comédia de Harold Lloyd (1893-1971) feita em 1919, mas também a toda uma fortuna crítica (mais contemporânea) sobre ela: os chamado extras. Diferentes do que se viveu na era VHS, todo DVD era um casamento de entretenimento com aula de História, o que alfabetizou uma nova linhagem de cinéfilos e reeducou o olhar dos mais velhos, criando, em ambos, uma percepção de que a realidade – do Presente e do Passado, sobretudo – é mediatizada, ou seja, existe o passado real, concreto, e existe o passado que o cinema nos ensinou. Nossa ideia da Chicago dos gângsters não é a Chicago dos documentos, calcada em fatos: nossa Chicago é a de Brian De Palma em Os Intocáveis. Ou seja… verdade dá lugar a simulacros. E simulacros produzem simulações da vida, ou seja, uma meta-vida, onde imagem não é só um corredor que nos leva a experiências sensíveis: imagem é a experiência em si. E este X-Men que a TV aberta confere neste domingo é uma delas. Das melhores. O que a práxis do simulacro produziu foi um meta-cinema.

Veja, por exemplo, o caso de alguns de seus maiores artesões. Pedro Almodóvar (Fale com Ela) e Wong Kar-Wai (Amor à Flor da Pele) criaram com base em seu mergulho em mestres do cinema e do folhetim (Vincente Minelli e Douglas Sirk sobretudo) uma ideia de meta-melodrama, ou seja, uma reflexão sobre os sofrimentos do querer calcados não em registros do Real, mas em noções de amar, sofrer, perder e reconquistar que o Cinema ensinou a eles. Já Quentin Jerome Tarantino (Bastardos Inglórios) passou os últimos quatro anos dedicado à lapidação do que podemos chamar de meta-melodrama: os geniais Django Livre (2012) e Os Oito Odiados (2015) não são apreensões reais de questões do Oeste “de verdade”, mas sim do Oeste de papelão que Hollywood e os spaghetti italianos nos legaram. São “mentirinhas” erguidas sobre “mentirinhas”, ficção da ficção. Embora não tenha – ainda – o peso destes cineastas, mas já tenha um lastro autoral com base na contínua discussão da farsa como prática de sobrevivência, Bryan Singer fez da franquia X-Men a instância do meta: não o meta-quadrinho, mas o meta-filme.

Falando em “meta”, tem “Logan” (2017) na Star + e tem a série “X-Men: Evolutions” na Amazon Prime.